计算机网络知识点总结--超全,计算机网络知识点整理

本作品内容为计算机网络知识点总结--超全,格式为 docx ,大小 538195 KB ,页数为 12页

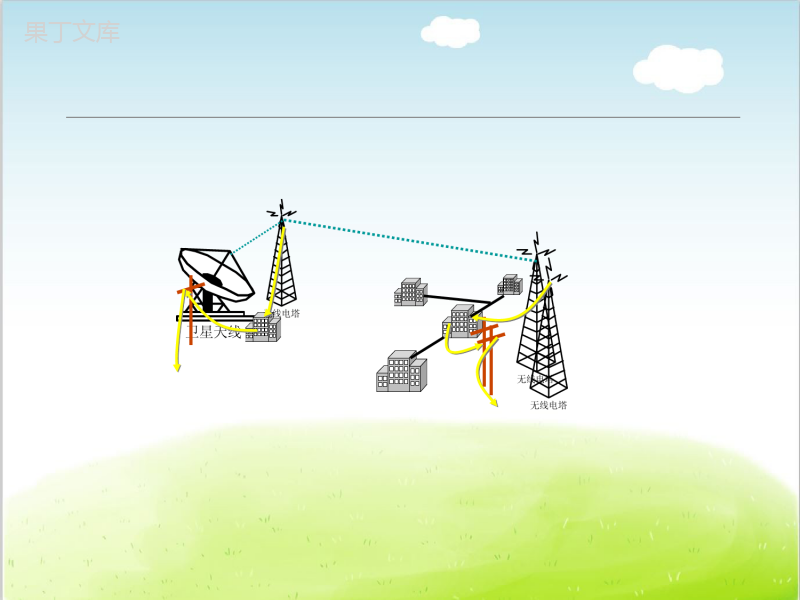

('计算机网络第一章:概述基本概念1.网络(network)由若干结点(node)和连接这些结点的链路(link)组成。2.互联网是“网络的网络”(networkofnetworks)。3.因特网服务提供者ISP(InternetServiceProvider)。4.网络把许多计算机连接在一起。5.因特网则把许多网络连接在一起。6.计算机网络的定义:计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机的集合。因特网的工作方式分为两大块:(老师提到)(1)边缘部分由所有连接在因特网上的主机组成。这部分是用户直接使用的,用来进行通信和资源共享。(2)核心部分由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)。概念:处在因特网边缘的部分就是连接在因特网上的所有的主机。这些主机又称为端系统(endsystem)。网络边缘的端系统中运行的程序之间的通信方式通常可划分为两大类:客户\uf02d服务器方式(C/S方式)即Client/Server方式对等方式(P2P方式)即Peer-to-Peer方式概念:客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。客户\uf02d服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方。服务器软件的特点:系统启动后即自动调用并一直不断地运行着,被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。因此,服务器程序不需要知道客户程序的地址。对等连接(peer-to-peer,简写为P2P)两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。运行了对等连接软件,就可以进行平等的、对等连接通信。在网络核心部分起特殊作用的是路由器(router)。路由器是实现分组交换(packetswitching)的关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网络核心部分最重要的功能。路由器处理分组的过程是:1.把收到的分组先放入缓存(暂时存储);2.查找转发表,找出到某个目的地址应从哪个端口转发;3.把分组送到适当的端口转发出去。电路交换必定是面向连接的。电路交换的三个阶段:1.建立连接2.通信3.释放连接分组交换的主要特点:1.在发送端,把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。2.每一个数据段前面添加上首部构成构成分组。3.分组交换网以“分组”作为数据传输单元。依次把各分组发送到接收端分组首部的重要性:每个分组的首部都含有地址等控制信息。结点交换机根据收到的分组的首部中的地址信息,把分组转发到下一个结点交换机。这样的存储转发方式,最后分组就能到达最终目的地。分组交换的优点:高效:动态分配传输带宽,对通信链路是逐段占用。灵活:以分组为传送单位和查找路由。迅速:不必先建立连接就能向其他主机发送分组。可靠:保证可靠性的网络协议;分布式的路由选择协议使网络有很好的生存性。问题:1.存储转发时需要排队,这就会造成一定的时延。2.必须携带的首部,也造成了一定的开销。主机和路由器的作用不同:主机是为用户进行信息处理的,并向网络发送分组,从网络接收分组。路由器对分组进行存储转发,最后把分组交付目的主机。基本名词了解:1.比特(bit):意思是二进制数字,一个比特就是二进制数字中的一个1或0。2.速率即数据率(datarate)或比特率(bitrate)是计算机网络中最重要的一个性能指标。速率的单位是b/s,或kb/s,Mb/s,Gb/s等K=210=1024M=220G=230T=240。带宽1Mb/s也就是1s10^6个bit100MB的数据块其长度为2^201008“带宽”是数字信道所能传送的“最高数据率”的同义语3.吞吐量(throughput)表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。4.发送时延:从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。5.传播时延电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。高速网络链路,我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。6.时延带宽积=传播时延\uf0b4带宽7.信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)。完全空闲的信道的利用率是零。(信道利用率并非越高越好)网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。)8.实体(entity)表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。9.协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。10.同一系统相邻两层的实体进行交互的地方,称为服务访问点SAP(ServiceAccessPoint)。11.客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方。客户-服务器方式:指通信进程中服务于被服务的关系。12.对等层:在网络体系结构中,通信双方实现同样功能的层.13.协议数据单元:对等层实体进行信息交换的数据单位.14.协议栈:指计算机网络体系结构采用分层模型后,每层的主要功能由对等层协议的运行来实现,因而每层可用一些主要协议来表征,几个层次画在一起很像一个栈的结构.第二章:物理层1.信道复用(multiplexing)技术1.频分复用、时分复用和统计时分复用2.波分复用3.码分复用2.最基本的二元制调制:调幅(AM)调频(FM)调相(PM)3.在任何信道中,码元传输的速率是有上限的,否则就会出现码间串扰的问题。4.信道的极限信息传输速率C可表达为(香农定理)C=Wlog2(1+S/N)b/sW为信道的带宽(以Hz为单位);S为信道内所传信号的平均功率;N为信道内部的高斯噪声功率。5.ADSL技术就把0~4kHz低端频谱留给传统电话使用,而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。DSL就是数字用户线(DigitalSubscriberLine)的缩写。7.CDMA的重要特点:码片序列不仅必须各不相同,并且还必须互相正交(orthogonal)。在实用的系统中是使用伪随机码序列第三章:数据链路层1.数据链路层使用的信道主要有以下两种类型:1.点对点信道。这种信道使用一对一的点对点通信方式。2.广播信道。这种信道使用一对多的广播通信方式,广播信道上连接的主机很多,必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。数据链路层传送的是帧2.数据链路层三个基本问题(老师说明的)(1)封装成帧(2)透明传输(3)差错控制封装成帧过程中:首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界解决透明传输问题:字节填充(bytestuffing)或字符填充(characterstuffing)差错检测:传输过程中可能会产生比特差错。传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率BER(BitErrorRate)。在数据链路层传送的帧中,广泛使用了循环冗余检验CRC的检错技术。3.冗余码的计算:现在k=6,M=101001。(k=6表示一组是6位所以m位数为6)设n=3,除数P=1101,(n是冗余码的位数);被除数是2nM=101001000。(相当于在m后添加n个0);模2运算的结果是:商Q=110101,;余数R=001。把余数R作为冗余码添加在数据M的后面发送出去。发送的数据是:2nM+R即:101001001,共(k+n)位。添加上的冗余码称为帧检验序列FCS(FrameCheckSequence)。CRC是一种常用的检错方法,而FCS是添加在数据后面的冗余码。4.仅用循环冗余检验CRC差错检测技术只能做到无差错接受(accept)。要做到“可靠传输”(即发送什么就收到什么)就必须再加上确认和重传机制。5.使用得最多的数据链路层协议是点对点协议PPP(Point-to-PointProtocol)。PPP协议有三个组成部分一个将IP数据报封装到串行链路的方法。链路控制协议LCP(LinkControlProtocol)。网络控制协议NCP(NetworkControlProtocol)。6.当PPP用在异步传输时,就使用一种特殊的字节填充法。PPP协议用在SONET/SDH链路时,是使用同步传输,采用零比特填充方法来实现透明传输。PPP协议不使用序号和确认机制7.CSMA/CD协议以太网采取了两种重要的措施:1.灵活的无连接的工作方式,即不必先建立连接就可以直接发送数据。2.以太网对发送的数据帧不进行编号,也不要求对方发回确认。以太网提供的服务是不可靠的交付,收到有差错的数据帧时就丢弃此帧,其他什么也不做。以太网发送的数据都使用曼彻斯特(Manchester)编码,主要是为了提取位同步信息,但是所占的频带宽度增加了一倍。CSMA/CD要点:“多点接入”表示许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。“载波监听”是指每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据,如果有,则暂时不要发送数据,以免发生碰撞。“碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小使用CSMA/CD协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信(半双工通信)。最先发送数据帧的站,在发送数据帧后至多经过时间2\uf074(两倍的端到端往返时延)就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。以太网的端到端往返时延2\uf074称为争用期,或碰撞窗口。采用截断二进制指数类型退避算法确定碰撞后重传的时间8.以太网取51.2\uf06ds为争用期的长度。对于10Mb/s以太网,在争用期内可发送512bit,即64字节。以太网在发送数据时,若前64字节没有发生冲突,则后续的数据就不会发生冲突。以太网规定了最短有效帧长为64字节,凡长度小于64字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。一旦发现发生了碰撞:1.立即停止发送数据,2.发送若干比特的人为干扰信号(jammingsignal),以便让所有用户都知道现在已经发生了碰撞。9.集线器:使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网,各工作站使用的还是CSMA/CD协议,并共享的总线。集线器很像一个多接口的转发器,工作在物理层。10.在物理层上使用多个集线器可连成更大的局域网,用集线器组成更大的局域网都在一个碰撞域中。11.在数据链路层扩展局域网是使用网桥。网桥工作在数据链路层,它根据MAC帧的目的地址对收到的帧进行转发。网桥具有过滤帧的功能。当网桥收到一个帧时,并不是向所有的接口转发此帧,而是先检查此帧的目的MAC地址,然后再确定将该帧转发到哪一个接口。12透明网桥(重点)课本97页“透明”是指局域网上的站点并不知道所发送的帧将经过哪几个网桥,因为网桥对各站来说是看不见的。网桥按照自学习算法处理收到的帧和建立转发表1.若从A发出的帧从接口x进入了某网桥,那么从这个接口出发沿相反方向一定可把一个帧传送到A。2.网桥每收到一个帧,就记下其源地址和进入网桥的接口,作为转发表中的一个项目。3在建立转发表时是把帧首部中的源地址写在“地址”这一栏的下面。4.在转发帧时,则是根据收到的帧首部中的目的地址来转发的。这时就把在“地址”栏下面已经记下的源地址当作目的地址,而把记下的进入接口当作转发接口。在网桥的转发表中写入的信息除了地址和接口外,还有帧进入该网桥的时间,是为了在转发表中只保留网络拓扑的最新状态信息。13.交换式集线器常称为以太网交换机(switch)或第二层交换机(表明此交换机工作在数据链路层)。透明网桥使用了生成树算法,为了避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子。第四章:网络层1.网络层提供的两种服务:虚电路服务与数据报服务2.网际协议IP是TCP/IP体系中两个最主要的协议之一。与IP协议配套使用的还有三个协议:地址解析协议ARP(AddressResolutionProtocol)网际控制报文协议ICMP(InternetControlMessageProtocol)网际组管理协议IGMP(InternetGroupManagementProtocol)3.网络互相连接起来要使用一些中间设备,中间设备又称为中间系统或中继(relay)系统。(我赌5毛会在填空选择中有)\uf06e物理层中继系统:转发器(repeater)。\uf06e数据链路层中继系统:网桥或桥接器(bridge)。\uf06e网络层中继系统:路由器(router)。\uf06e网桥和路由器的混合物:桥路器(brouter)。\uf06e网络层以上的中继系统:网关(gateway)。4.IP地址一个字段是网络号net-id另一个字段则是主机号host-id5.数据包分片根据掩码计算主机数,自行看书了解,不容易几句话说清楚!(此处是计算的重点,大题)6.增加了一个“子网号字段”使两级的IP地址变成为三级的IP地址。这种做法叫作划分子网(subnetting)。从一个IP数据报的首部并无法判断源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网划分。7.在一个划分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码。使用变长子网掩码VLSM(VariableLengthSubnetMask)可进一步提高IP地址资源的利用率。在VLSM的基础上又进一步研究出无分类编址方法,它的正式名字是无分类域间路由选择CIDR(ClasslessInter-DomainRouting)。CIDR使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。IP地址从三级编址(使用子网掩码)又回到了两级编址。例子:128.14.32.0/20表示的地址块共有212个地址(因为斜线后面的20是网络前缀的位数,所以这个地址的主机号是12位)。使用CIDR时,路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由:最长前缀匹配(longest-prefixmatching)。网络前缀越长,其地址块就越小,因而路由就越具体(morespecific)。最长前缀匹配又称为最长匹配或最佳匹配。8.为了提高IP数据报交付成功的机会,在网际层使用了网际控制报文协议ICMP(InternetControlMessageProtocol)ICMP报文的种类:即ICMP差错报告报文和ICMP询问报文。差错报告报文共有5种\uf06e终点不可达\uf06e源点抑制(Sourcequench)\uf06e时间超过\uf06e参数问题\uf06e改变路由(重定向)(Redirect)1.对ICMP差错报告报文不再发送ICMP差错报告报文。2.对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送ICMP差错报告报文。3.对具有多播地址的数据报都不发送ICMP差错报告报文。4..对具有特殊地址(如127.0.0.0或0.0.0.0)的数据报不发送ICMP差错报告报文。ICMP询问报文:回送请求和回答报文时间戳请求和回答报文PING使用了ICMP回送请求与回送回答报文。9.自治系统AS(AutonomousSystem)一个AS使用了多种内部路由选择协议和度量,但重要的是一个AS对其他AS表现出的是一个单一的和一致的路由选择策略。因特网有两大类路由选择协议:内部网关协议IGP(InteriorGatewayProtocol)即在一个自治系统内部使用的路由选择协议。外部网关协议EGP(ExternalGatewayProtocol)源站和目的站处在不同的自治系统中。自治系统之间的路由选择也叫做域间路由选择(interdomainrouting),在自治系统内部的路由选择叫做域内路由选择(intradomainrouting)内部网关协议IGP:具体的协议有多种,如RIP和OSPF等。外部网关协议EGP:目前使用的协议就是BGP。RIP是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议。RIP协议要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录。路由器到直接连接的网络的距离定义为1。“距离”也称为“跳数”(hopcount),因为每经过一个路由器,跳数就加1。最多只能包含15个路由器。“距离”的最大值为16时即相当于不可达。可见RIP只适用于小型互联网。RIP协议的三个要点:1.仅和相邻路由器交换信息。2.交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息,即自己的路由表。3.按固定的时间间隔交换路由信息,例如,每隔30秒。距离向量算法:收到相邻路由器(其地址为X)的一个RIP报文:(1)先修改此RIP报文中的所有项目:把“下一跳”字段中的地址都改为X,并把所有的“距离”字段的值加1。(2)对修改后的RIP报文中的每一个项目,重复以下步骤:若项目中的目的网络不在路由表中,则把该项目加到路由表中。否则若下一跳字段给出的路由器地址是同样的,则把收到的项目替换原路由表中的项目。否则若收到项目中的距离小于路由表中的距离,则进行更新,否则,什么也不做。(3)若3分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表,则把此相邻路由器记为不可达路由器,即将距离置为16(距离为16表示不可达)。(4)返回。RIP协议让每一个路由器到每一个目的网络的路由都是最短的(即跳数最少)。虽然所有的路由器最终都拥有了整个自治系统的全局路由信息,但由于每一个路由器的位置不同,它们的路由表当然也应当是不同的。注意RIP是封装在udp里面的,端口号是520(这个你就不要多想了哈)然后使用IP封装udp!OSPF不用UDP,直接用IP数据报(这个知识点我赌一块,dareyou?)内部网关协议OSPF(OpenShortestPathFirst)是分布式的链路状态协议。三个要点:1.向本自治系统中所有路由器发送信息,这里使用的方法是洪泛法。2.发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态,但这只是路由器所知道的部分信息。“链路状态”就是说明本路由器都和哪些路由器相邻,以及该链路的“度量”(metric)。3.只有当链路状态发生变化时,路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。链路状态数据库(link-statedatabase):这个数据库实际上就是全网的拓扑结构图,它在全网范围内是一致的(这称为链路状态数据库的同步)。OSPF将一个自治系统再划分为若干个更小的范围,叫作区域。划分区域的好处就是将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限于每一个区域而不是整个的自治系统,这就减少了整个网络上的通信量。OSPF使用层次结构的区域划分。在上层的区域叫作主干区域(backbonearea)。主干区域的标识符规定为0.0.0.0。主干区域的作用是用来连通其他在下层的区域。OSPF不用UDP而是直接用IP数据报传送。OSPF构成的数据报很短。这样做可减少路由信息的通信量。OSPF的五种分组类型类型1,问候(Hello)分组。类型2,数据库描述(DatabaseDescription)分组。类型3,链路状态请求(LinkStateRequest)分组。类型4,链路状态更新(LinkStateUpdate)分组,用洪泛法对全网更新链路状态。类型5,链路状态确认(LinkStateAcknowledgment)分组。OSPF还规定每隔一段时间,如30分钟,要刷新一次数据库中的链路状态。BGP是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。边界网关协议BGP只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由(不能兜圈子),而并非要寻找一条最佳路由。每一个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“BGP发言人”。BGP发言人往往就是BGP边界路由器,但也可以不是BGP边界路由器。一个BGP发言人与其他自治系统中的BGP发言人要交换路由信息,就要先建立TCP连接,然后在此连接上交换BGP报文以建立BGP会话(session),利用BGP会话交换路由信息。使用TCP连接能提供可靠的服务,也简化了路由选择协议。BGP所交换的网络可达性的信息就是要到达某个网络所要经过的一系列AS。BGP支持CIDR,在BGP刚刚运行时,BGP的邻站是交换整个的BGP路由表。但以后只需要在发生变化时更新有变化的部分。BGP-4共使用四种报文:(1)打开(OPEN)报文,用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系。(2)更新(UPDATE)报文,用来发送某一路由的信息,以及列出要撤消的多条路由。(3)保活(KEEPALIVE)报文,用来确认打开报文和周期性地证实邻站关系。(4)通知(NOTIFICATION)报文,用来发送检测到的差错。比较BGP和OSPF和RIP封装的区别!!!(肯定考!!!!)第五章:运输层1.从通信和信息处理的角度看,运输层向它上面的应用层提供通信服务,它属于面向通信部分的最高层,同时也是用户功能中的最低层。2.两个主机进行通信实际上就是两个主机中的应用进程互相通信。应用进程之间的通信又称为端到端的通信运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信(但网络层是为主机之间提供逻辑通信)。运输层还要对收到的报文进行差错检测。运输层需要有两种不同的运输协议,即面向连接的TCP和无连接的UDP。两个对等运输实体在通信时传送的数据单位叫作运输协议数据单元TPDU(TransportProtocolDataUnit)。TCP传送的数据单位协议是TCP报文段(segment)面向字节流。UDP传送的数据单位协议是UDP报文或用户数据报。UDP是面向报文的UDP在传送数据之前不需要先建立连接。对方的运输层在收到UDP报文后,不需要给出任何确认。TCP则提供面向连接的服务。TCP不提供广播或多播服务。UDP只在IP的数据报服务之上增加了很少一点的功能,即端口的功能和差错检测的功能。TCP连接是一条虚连接而不是一条真正的物理连接。TCP连接的端点叫做套接字(socket)或插口。端口号拼接到(contatenatedwith)IP地址即构成了套接字。套接字socket=(IP地址:端口号)TCP可靠传输的实现:(需自行看书了解)1.以字节为单位的滑动窗口2.超时重传3.确认TCP的流量控制(大题)利用滑动窗口实现流量控制(flowcontrol)就是让发送方的发送速率不要太快,既要让接收方来得及接收,也不要使网络发生拥塞。TCP的拥塞控制(大题)-----慢开始和拥塞避免算法发送方维持一个叫做拥塞窗口cwnd(congestionwindow)的状态变量。拥塞窗口的大小取决于网络的拥塞程度,并且动态地在变化。发送方让自己的发送窗口等于拥塞窗口。如再考虑到接收方的接收能力,则发送窗口还可能小于拥塞窗口。慢开始算法的原理:在主机刚刚开始发送报文段时可先设置拥塞窗口cwnd=1,即设置为一个最大报文段MSS的数值。在每收到一个对新的报文段的确认后,将拥塞窗口加1,即增加一个MSS的数值。用这样的方法逐步增大发送端的拥塞窗口cwnd,可以使分组注入到网络的速率更加合理使用慢开始算法后,每经过一个传输轮次,拥塞窗口cwnd就加倍。慢开始门限状态变量ssthresh慢开始门限ssthresh的用法如下:当cwnd

提供计算机网络知识点总结--超全,计算机网络知识点整理会员下载,编号:1700739657,格式为 docx,文件大小为12页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。

下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载